La mattina del giorno del termine, il 20 giugno, come da disposizioni del Vic vado a Niguarda a fare il monitoraggio (con la famosa borsa con tutto l’occorrente lasciata, per scaramanzia, in macchina) trovo subito il Vic che mi affida a un’ostetrica. Il monitoraggio e la visita successiva non danno nessun segno di travaglio imminente e, furiosa ed incredula, devo tornare a casa. MA COME? Non partorisco? Pazienza, se non ho contrazioni, se è tutto chiuso, io DOVEVO partorire oggi. L’avevo anche scritto sull’agenda, 20 giugno: PARTO.

Anziché prendere la cosa con filosofia cerco di forzare la situazione, così decido con 40° all’ombra, di sabato, coi saldi, di fare un po’ di shopping in centro e, una volta a casa, minaccio di lavare i balconi. Alle 3: meraviglia, un dolore tipo del ciclo, tra reni e ovaia, un dolore insidioso ma tollerabile, che si ripete ogni quarto d’ora. Sto due ore sdraiata immobile, come in bilico, ad aspettare la contrazione successiva. Per non spaventarmi non guardo lì’orologio, ma lascio l’incombenza a Gian che sta di là e controlla i tempi ogni volta che urlo: AHIA. Dopo due ore chiamo il Vic che trovo perplesso, ma mi dice comunque di andare in ospedale dove troverò la ginecologa che ci ha tenuto il corso. Di nuovo passo dal pronto soccorso, sta volta euforica, con la famosa borsa diligentemente a tracolla, rifaccio la visita, non sono esattamente in procinto di partorire, ma mi faccio ricoverare lo stesso e da quel momento divento la signora dodici. Non trovo nessuna altra “pancia” con cui ho fatto il corso: sono rimasta ultima.

Comincio a non capire, ho le contrazioni, mi fanno male, sono ogni dieci e poi ogni cinque minuti ma non sono efficaci, nel senso che all’utero non succede nulla. Gian non mi lascia mai sola, c’è ancora un po’ di luce e si sta bene vicino ai finestroni. Un po’ camminiamo, un po’ mi tiene in braccio, non voglio andare a dormire, non voglio mangiare, voglio solo in partorire.

Gian non vuole andare a casa, quando verso le due di notte vado a sdraiarmi a letto, lui rimane sulla panchetta di acciaio. Quando mi rialzo è ancora lì, dorme come un bambino, con la testa appoggiata sullo zainetto. Da quel momento in poi ho un ricordo molto confuso. Perdo la nozione del tempo che per me è diventato un’infinita ripetizione di cinque minuti. Non mi ricordo neanche più che è giugno perché il tempo è brutto. Fa quasi freddo.

Le ragazze della mia stanza hanno già partorito e mi guardano sconsolate ogni volta che mi vedono rientrare in camera senza fagotto. Sono sempre più sconsolata. Ho fatto una quantità di monitoraggi e visite, tutte con eguale esito, ho parlato con tutte le ostetriche, infermiere, medici che erano di turno, ma nulla, pare che questo bambino non voglia uscire. Il secondo giorno, domenica, idem: sempre contrazioni nessuna dilatazione. Le forze, soprattutto di testa cominciano ad abbandonarmi. Sono sfiduciata, mi sento tradita. Decide Gian quando devo mangiare, camminare, dormire. La sera del secondo giorno viene il Vic a dirmi che l’indomani mi somministrerà l’ossitocina e che se la situazione non evolve mi farà il cesareo. Non ho paura del cesareo ma, nonostante la sfiducia sento e spero che l’ossitocina farà effetto. L’indomani dopo un’ora di ossitocina arriva il Vic, guarda il tracciato del monitoraggio e scuote la testa: qualcosa è cambiato , ma non molto. Alla fine della mattina sono completamente disperata. Il dolore dura da troppo tempo per assecondarlo come vorrei. Avevo sognato che si sarebbe stabilito, tra me e me, un sodalizio, non avrei dominato il dolore, ma lo avrei accettato e invece mi sento in guerra con me stessa. Ormai non credo più che il bambino uscirà. L’avevo detto io che era impossibile che ci fosse un bambino dentro di me. Sono sempre più disperata.

Alle due di pomeriggio l’ennesimo monitoraggio. E’ di turno l’ostetrica eritrea che avevo trovato quando avevo fatto la prova generale. Mi dice di andare a camminare che ci stiamo avvicinando, capisco che è cominciato il travaglio, quello vero, il letto della sala travaglio è il MIO letto, comincio a credere che da lì uscirò con il bambino.

Faccio un’ultima passeggiata con Gian, preferisco che non stia più con me. Devo tirare fuori delle forze che non so dove siano e ho paura che se lui sta con me non riesco a trovarle. L’infermiera è sbigottita: “ma come non lo faccio entrare? ma povero fiulet è da tre giorni che vive in ospedale”, non cedo alle sue affettuose insistenze. So che quando devo fare qualcosa di molto difficile devo stare sola. Prego un giorno di arrendermi al pensiero contrario. Il Vic non c’è, ma sento che ogni tanto telefona per sapere come sto. Dopo un po’ dal rumore di un piede capisco che Gian è dietro la porta, faccio finta di niente e mi distendo. Dopo che l’ostetrica mi rompe il sacco sono così contenta che tra un dolore e l’altro piango di felicità e finalmente comincio per la prima volta a pensare al bambino.

Purtroppo la macchina del monitoraggio obbliga a stare a pancia in su, una posizione impossibile da tollerare per la schiena, la cosa bella invece è che non devo “tenermi”, nessuno si scandalizza né si preoccupa, faccio tutto quello che voglio, mi sento un animale e mi piace molto.

Gian mi racconta dopo che facevo un verso strano, come una specie di e prolungata, con la bocca semiaperta, mentre, quando perdevo la pazienza urlavo: bastaaaaaaaaaaaaaaaaa o mi sono rotta i coglioniiiiiiiiiiiiiii etc.

A un certo punto arriva una ragazza, in travaglio anche lei. Non si lamenta quasi. Ci guardiamo senza parlare. Poi lei entra in sala parto (io muoio di invidia) lì caccia un urlo fortissimo che però non mi impressiona, quando finisce il suo urlo inizia il pianto del suo bambino. Penso il cuore mi si sia fermato dall’emozione in quello switch.

Finalmente l’ostetrica mi dice di cominciare a spingere. Quando sento arrivare la contrazione butto in fretta fuori l’aria, mi riempio i polmoni e spingo con tutte le mie forze guardandomi la pancia e tenendomi con le mani alle cosce. Eseguo quello che mi dice l’ostetrica poiché non avverto per nulla “il bisogno di spingere” tanto decantato, probabilmente annullato dall’ossitocina. Finalmente la corsa (sì, la corsa) in sala parto lì dietro. Le gambe imbragate la finestra con gli alberi SPINGI SPINGI tra poco arriva il mio bambino SPINGI SPINGI nessun dolore la faccia mi scoppia mi manca il fiato SPINGI SPINGI c’è un problema prova a risentire il cuore è il cordone SPINGI SPINGI forse ci vuole la ventosa chiama il dottore l’infermiera si butta sulla mia pancia e schiaccia con tutte le sue forze con gli avambracci uniti forse muoio SPINGI SPINGI ecco la testolina SPINGIIIIIIIIIII. Il bambino esce, caldo caldo e morbido, sguscia via in un attimo, lui piange io piango, non c’è dolore, c’è il bambino, gli aspirano il liquido amniotico, fa la pipì addosso all’infermiera, è proprio il mio bambino. Allora era vero. Arriva Gian, lo vedo grande grande, gli hanno dato un camice azzurro, mi bacia tutta la faccia, gli tremano le mani, guarda il bambino, sembra senza peso, mi mettono a fianco il bambino, dentro una coperta, è bellissimo, chiaro chiaro, pelatino, gira la testa verso di me e stringe il dito di Gian. Dopo un pochino lo portano via, me lo riporteranno dopo cinque ore per allattarlo. Cominciano i punti di sutura, devo avere litri di adrenalina in corpo che mi fanno discorrere animatamente con il chirurgo, intento a ricucirmi, di progetti, sponsorizzazioni, finanziamenti, problemi dei lavoratori. Gian è esterrefatto. Fuori dalla sala parto c’è mia madre che, mi dicono, ha avuto il travaglio anche lei, la mia socia, i miei fratelli. Tutti mi abbracciano. Io parlo parlo parlo e poi ancora, fino a notte inoltrata, ai danni della signora undici che ha la disgrazia di occupare il letto a fianco al mio.

© Ludovica Amat, riproduzione vietata

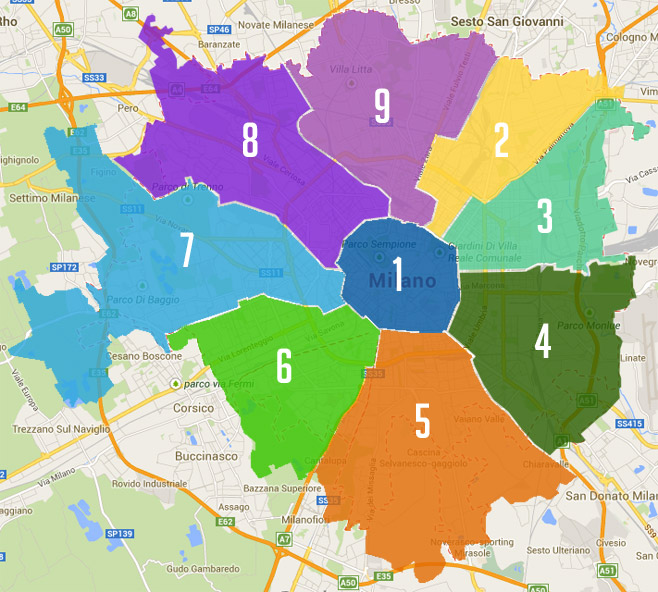

QUARTIERI TRANQUILLI

QUARTIERI TRANQUILLI

azioni

azioni

QUI LINA

QUI LINA

@LINASOTIS

@LINASOTIS I TWEET di QT

I TWEET di QT