Il senso di libertà è assoluto, meno male che sono da sola, per farmi compagnia canto canzoni orribili (che ho dimenticato, per chissà quale incantesimo il repertorio decente) e compongo un mio ritmo tra il rumore dei passi, del bastone e dei gingilli portafortuna appesi allo zaino dal mio ex marito (un campanello tibetano scaccia streghe) da mio figlio (un cammellino di legno) che assieme alla coquille saint jaques comprata all’esselunga ritmano il passo in un’incessante jam session. Il primo giorno non riconosco la mia musica e mi giro in continuazione per vedere chi mi stia seguendo.

L’aderenza con la natura è perfetta, dopo una settimana me ne sento parte e non più

spettatore, gli animali non si scostano, non ho orologio perché mi oriento con la luce e col suono delle campane di chiesette invisibili. Impossibile sentirsi soli dentro la natura, è affollatissima.

La prima giornata ho già molti regali dal valicare i pirenei: la nebbia che si arrampica di corsa sui pendii ed entra di persona nei boschi, dei cavalli immensi immobili e trasversali al vento, le criniere sollevate, tre gipeti (mai visto un’ apertura alare così grande e così da vicino in vita mia) che fanno una specie di spettacolo: a turno uno volteggia e gli altri stanno seduti a guardare, io sto immobile ad occhi spalancati, il terzo azzarda di più e nell’ultimo giro carezza l’erba in punta d’ala, non riesco a non applaudire. Poco dopo sono quasi in cima, con pelle e capelli ricamati di pioggerellina dell’atlantico, e vedo in mezzo all’erba ormai rada un caprone in una strana immobilità. Mi appoggio al bastone e lo guardo, lui è di spalle, faccio un fischio, nulla. Di colpo gli si piega una gamba posteriore poi l’altra, faccio un mezzo urlo, merda il caprone sviene, mi viene da andare ad aiutare e invece sto immobile a guardare la morte che si prende questo essere, si piegano le gambe anteriori mi scendono lacrime, ma non è commozione per la morte, è per la dignità di un animale che si è ritirato dal branco ed è lì da solo a prendere l’ultimo vento, alza il mento lo immagino sorridere, respira la pioggerellina e va giù. Io voglio morire così.

Le sensazioni sono primarie: fame vera, sonno vero, caldo vero, freddo mai, dolori che

miracolosamente passano. Mi piace molto mangiare qui, per colazione caffelatte e tostadas nei bar aperti già alle 6 oppure al rifugio con latte, cacao, pane burro e marmellata comprati il giorno prima o offerti dall’hospitalero, poi in cammino solo mela e acqua (oltre alla frutta offerta da contadini rugosi che ti chiedono in cambio di portare la loro preghiera a Santiago), poi a destinazione pane e pomodoro e quello che si trova, ottimo il panino con la frittata calda e l’immancabile birra che mi stona e fa dormire un paio d’ore come un lattante (ad un certo punto con un compagno di viaggio di Leon dichiariamo, a chi insiste a chiederci perché lo facciamo, che la vera motivazione del viaggio è la birra fresca all’arrivo), a cena si cucina con chi si è trovato al rifugio, certe volte faccio il fenomeno ai fornelli certe volte lavo solo i piatti; capita anche di andare nei ristorantini a mangiare onesti menu del pellegrino che non superano mai i 7 euro, roba che a Milano non mangerei neanche sotto tortura.

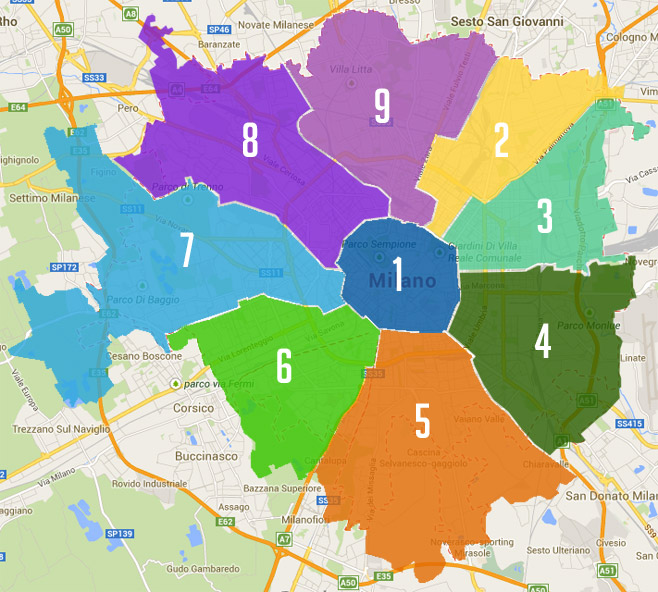

QUARTIERI TRANQUILLI

QUARTIERI TRANQUILLI

.jpg)

.jpg)

.JPG)

Camminare per tre settimane nel nord della Spagna, con uno zaino di 10 chili sulle spalle, una media di 25 chilometri al giorno e diretta ad una Cattedrale barocca, è stata l’esperienza più esaltante della mia vita, se escludiamo quelle nelle quali la presenza di altre persone fu indispensabile. Il desiderio dell’impresa nacque 6 anni prima, il Camino di Santiago era improvvisamente balzato alla ribalta della cronaca e noi, affascinati da nomi come Roncisvalle o Santo Domingo de la Calzada, ci mettemmo in macchina per andare a curiosare. Sceglievamo le tappe alla rinfusa, sfaccendati e poco inclini ai programmi. Sembrò un’idea inutile poiché, comunque, risultavamo sempre estranei ai posti, all’atmosfera. Ho memoria soprattutto dei pellegrini, tutti diversi (se ne incontravano anche sulla strada statale o in autostrada, protetti dal guard rail) in particolare ricordo un vecchio che spingeva una carriola colma delle sue cose e una ragazza che piangeva e rideva seduta per terra di fronte alla Cattedrale di Santiago. Avevamo la stessa macchina fotografica e ci facemmo una foto, simultaneamente. Fu questo l'inizio del viaggio.

Camminare per tre settimane nel nord della Spagna, con uno zaino di 10 chili sulle spalle, una media di 25 chilometri al giorno e diretta ad una Cattedrale barocca, è stata l’esperienza più esaltante della mia vita, se escludiamo quelle nelle quali la presenza di altre persone fu indispensabile. Il desiderio dell’impresa nacque 6 anni prima, il Camino di Santiago era improvvisamente balzato alla ribalta della cronaca e noi, affascinati da nomi come Roncisvalle o Santo Domingo de la Calzada, ci mettemmo in macchina per andare a curiosare. Sceglievamo le tappe alla rinfusa, sfaccendati e poco inclini ai programmi. Sembrò un’idea inutile poiché, comunque, risultavamo sempre estranei ai posti, all’atmosfera. Ho memoria soprattutto dei pellegrini, tutti diversi (se ne incontravano anche sulla strada statale o in autostrada, protetti dal guard rail) in particolare ricordo un vecchio che spingeva una carriola colma delle sue cose e una ragazza che piangeva e rideva seduta per terra di fronte alla Cattedrale di Santiago. Avevamo la stessa macchina fotografica e ci facemmo una foto, simultaneamente. Fu questo l'inizio del viaggio. QUI LINA

QUI LINA

@LINASOTIS

@LINASOTIS I TWEET di QT

I TWEET di QT